Pourquoi le désengagement représente un manque à gagner considérable pour les entreprises ? Comment améliorer l’engagement des collaborateurs en créant une expérience salarié forte ? Quel sont les mesures à mettre en place pour offrir une expérience salarié forte à ses collaborateurs ?

Télécharger la ressourceVous savez que votre entreprise doit adopter une démarche RSE, mais vous ne savez pas par où commencer ni comment structurer cette approche ? Pourtant, 80 % des consommateurs et 94 % des collaborateurs privilégient aujourd’hui les organisations engagées sur les enjeux sociaux et environnementaux. Dans cet article, vous découvrirez les étapes clés pour élaborer une stratégie RSE efficace, des exemples d’actions concrètes et les outils indispensables pour mesurer vos impacts.

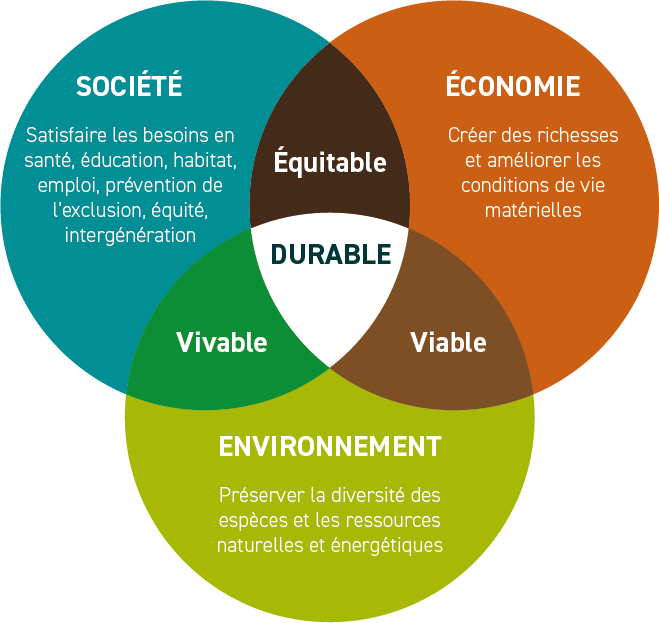

La RSE, ou Responsabilité Sociétale des Entreprises, ce n’est pas qu’un effet de mode : c’est une responsabilité réelle, au cœur des enjeux du développement durable, qui touche autant à l’économie, au social, qu’à la politique. Elle consiste à intégrer volontairement les préoccupations sociales, environnementales et économiques dans vos activités commerciales et dans vos relations avec toutes vos parties prenantes — internes comme externes.

Concrètement, cela signifie développer un type de management plus transverse, collaboratif et orienté vers l’impact environnemental et social. La RSE vous invite à repenser votre modèle économique pour qu’il génère de la valeur sur trois dimensions : économique, sociale et environnementale – c’est le principe du Triple Bottom Line. Il s’agit donc d’un véritable programme structurant, qui peut permettre à l’entreprise de mieux gérer ses ressources, de limiter le gaspillage, de répondre aux attentes de la société civile et de mesurer les impacts de ses décisions.

Cette démarche s’appuie sur des indicateurs précis et des référentiels comme l’ISO 26000, mais aussi sur des cadres légaux tels que ceux publiés sur Legifrance, les ordonnances du gouvernement, ou encore les recommandations de la Commission européenne. Elle est également soutenue par des institutions telles que les CCI, le ministère de l’Économie, ou encore des plateformes comme France Stratégie ou le Portail RSE national.

À travers cette construction collective, des entreprises pionnières comme Patagonia, Blablacar ou le groupe Carrefour ont su identifier les parties prenantes, réaliser un audit, mettre en place des actions spécifiques, et améliorer leur image de marque. Elles montrent ainsi qu’une politique RSE, bien menée, peut devenir un levier stratégique et un atout concurrentiel, tout en réduisant les effets de serre, en favorisant la santé, l’emploi, ou encore la lutte contre l’exclusion sociale et le respect des droits humains.

La prise en compte de ces dimensions permet non seulement d’agir en faveur du climat et du bien commun, mais aussi de s’inscrire dans un mouvement d’engagement volontaire ou dans le respect des obligations RSE posées par le cadre légal. Des outils comme le livre vert, des applications, des cartographies, ou encore des ressources issues de la collection Management Sup peuvent accompagner les entreprises dans cette mission.

Corporate Social Responsibility, ou responsabilité sociale des entreprises, c’est donc un véritable regard tourné vers l’avenir, pour modifier le code habituel de la performance et y intégrer le changement climatique, les économies de ressources et l’intérêt social. En bref : une démarche pour gérer autrement, au sein d’une

La démarche RSE commence par l'identification et la hiérarchisation des enjeux sociaux, environnementaux et économiques pertinents pour votre entreprise. Tous les sujets RSE ne se valent pas selon votre secteur d'activité. L'analyse de matérialité est un outil clé pour hiérarchiser les enjeux : elle croise l'importance des enjeux pour vos parties prenantes avec leur impact sur votre activité. Cette priorisation des enjeux RSE doit aussi prendre en compte les opportunités économiques qu'ils représentent.

Clients, salariés, fournisseurs, collectivités locales... Tous ont leur mot à dire sur votre démarche RSE. Les consulter vous aide à mieux cerner leurs attentes et à co-construire des actions pertinentes. Cette implication facilite aussi l'acceptation du changement en interne.

Une fois vos priorités établies, fixez-vous des objectifs mesurables avec des échéances claires. Par exemple : "Réduire notre consommation d'eau de 15% d'ici 2025" plutôt que "Améliorer notre gestion de l'eau". Ces indicateurs vous permettront de suivre vos progrès et d'ajuster le cap si nécessaire.

Votre plan doit mélanger des "quick wins" (actions simples et peu coûteuses aux résultats rapides) et des projets plus ambitieux à long terme. Cette approche maintient la motivation des équipes tout en construisant une transformation durable. La mise en place d'une démarche RSE peut réduire les coûts opérationnels grâce à une meilleure gestion des ressources.

La réussite de votre démarche dépend de l'allocation de ressources suffisantes : budget, temps, personnel dédié. L'implication de la direction est cruciale pour légitimer la démarche et débloquer les moyens nécessaires. Prévoyez aussi la formation des employés pour qu'ils comprennent les enjeux et leur rôle.

Partagez régulièrement vos avancées, vos difficultés et vos résultats. Cette communication transparente renforce votre crédibilité et évite les accusations de greenwashing. Un rapport RSE annuel reste un excellent moyen de faire le bilan et de fixer de nouveaux objectifs.

Une démarche RSE qui fonctionne vraiment ne peut pas se construire en vase clos. Vos parties prenantes - salariés, clients, fournisseurs, collectivités locales, associations - ont des attentes précises et des besoins concrets. Les ignorer, c'est prendre le risque de passer à côté de l'essentiel.

Identifier et hiérarchiser vos parties prenantes

Première étape : dresser la liste complète de vos parties prenantes. En interne, vous avez vos salariés, dirigeants et représentants syndicaux. À l'externe, pensez aux clients, fournisseurs, partenaires, communauté locale, ONG et institutions publiques.

Mais attention, toutes n'ont pas le même poids dans votre démarche. La typologie de Mitchell vous aide à y voir plus clair en analysant trois critères : le pouvoir d'influence, la légitimité de leurs demandes et l'urgence de leurs attentes. Cette grille vous permet de prioriser vos efforts et d'adapter votre approche selon chaque groupe.

Organiser un dialogue constructif

Une fois vos parties prenantes identifiées, place au dialogue. Interviews individuelles, sondages, focus groupes, réunions collectives : variez les formats selon vos interlocuteurs. Les consommateurs préfèrent souvent les questionnaires et la transparence. Les associations apprécient de participer à vos événements. Avec vos fournisseurs, vous pouvez co-construire des solutions.

L'important ? Écouter vraiment et adapter vos modes d'interaction. Un plan d'échange structuré avec des objectifs clairs, des responsables identifiés et une fréquence définie vous évitera de naviguer à vue.

Impliquer concrètement vos collaborateurs

Vos salariés sont vos premiers ambassadeurs RSE. Informez-les via une charte claire, organisez des ateliers pratiques, utilisez même la gamification pour rendre le sujet plus engageant. Beaucoup d'entreprises créent un réseau de correspondants RSE volontaires - 85 % des groupes du CAC40 l'ont fait.

Pensez aussi à valoriser leurs efforts. Une simple reconnaissance dans votre communication interne ou une cérémonie de remise de prix peut faire des merveilles pour maintenir la motivation.

Valider vos actions par des tiers

Le dialogue, c'est bien. Mais vos parties prenantes ont besoin de preuves concrètes. Labels et certifications apportent cette crédibilité externe qui rassure. Ils valident que vos engagements se traduisent par des actions mesurables et vérifiables.

Cette approche collaborative transforme votre RSE en véritable projet partagé. Résultat : moins de risques réputationnels, plus de transparence et une performance globale renforcée.

La RSE se concrétise par des actions mesurables dans trois domaines principaux.

Environnement : réduction des émissions CO2 via un bilan carbone, passage aux énergies renouvelables, optimisation de la gestion des déchets avec tri sélectif et suppression du plastique. La mobilité durable encourage covoiturage et véhicules électriques.

Social : amélioration des conditions de travail par des espaces ergonomiques, promotion de la diversité et égalité salariale, facilitation du télétravail avec équipements adaptés.

Engagement local : soutien aux initiatives communautaires, privilégier les fournisseurs locaux, mécénat de compétences où les salariés partagent leur expertise avec des associations.

Les achats responsables intègrent désormais coût global, critères sociaux et environnementaux dans la sélection des fournisseurs. Cette approche s'étend à la finance avec l'investissement socialement responsable (ISR), qui utilise la notation extra-financière basée sur les critères ESG.

L'alignement avec les Objectifs de Développement Durable (ODD) guide ces actions vers des objectifs scientifiquement validés, comme ceux de Science Based Targets conformes à l'Accord de Paris. Pour les PME, l'adoption de ces pratiques devient stratégique face aux exigences RSE des grands groupes dans leurs appels d'offres.

Mesurer ses impacts RSE, c'est d'abord choisir les bons indicateurs. Le bilan carbone reste incontournable, mais d'autres métriques apportent une vision complète : empreinte eau, global biodiversity score, ou encore le Baromètre des organisations inclusives de l'AFMD pour évaluer l'inclusion.

L'analyse de cycle de vie (ACV) va plus loin en mesurant les impacts d'un produit de sa conception à sa fin de vie. Cette approche révèle souvent des impacts cachés dans la chaîne de valeur.

Pour simplifier le reporting, la plateforme RSE française aide les entreprises à simuler leurs obligations réglementaires. Les logiciels spécialisés comme Sami ou Plan A automatisent la collecte de données et génèrent des rapports conformes aux normes internationales (GRI, SASB).

La communication de ces résultats demande de la sincérité. Un rapport RSE efficace présente autant les réussites que les défis, avec des données chiffrées et des objectifs SMART. L'utilisation de visuels (graphiques, infographies) rend l'information plus accessible.

Attention au greenwashing : mieux vaut communiquer sur des actions concrètes et mesurables que sur des promesses floues. La transparence renforce la crédibilité et l'engagement des parties prenantes.

La RSE s'appuie sur un écosystème de normes, labels et réglementations qui encadrent et valorisent les démarches des entreprises.

Les normes internationales de référence

La norme ISO 26000 constitue la référence mondiale en matière de RSE. Elle fournit des lignes directrices pour intégrer la responsabilité sociétale dans la stratégie d'entreprise. Contrairement à d'autres normes ISO, elle n'est pas certifiante mais offre un cadre méthodologique reconnu.

Le Pacte mondial de l'ONU rassemble plus de 15 000 entreprises autour de 10 principes fondamentaux. Les signataires s'engagent à respecter les droits humains, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption. Un rapport annuel sur les progrès réalisés est obligatoire.

Pour le reporting, le Global Reporting Initiative (GRI) standardise la publication des informations environnementales et sociales. Ses standards facilitent la comparaison entre entreprises et renforcent la transparence.

Labels et certifications RSE

Plusieurs labels permettent aux entreprises de valoriser leurs engagements :

Ces labels offrent une reconnaissance externe et renforcent la crédibilité auprès des parties prenantes.

Le cadre réglementaire français

La France a progressivement renforcé ses obligations légales. La loi NRE de 2001 a été la première à imposer aux sociétés cotées de publier des informations sociales et environnementales.

La loi Grenelle II oblige toutes les entreprises de plus de 500 salariés à réaliser un bilan carbone, à actualiser tous les trois ans.

Plus récemment, la loi sur le devoir de vigilance (2017) impose aux grandes entreprises d'établir un plan de vigilance. Ce plan doit identifier et prévenir les risques environnementaux, sociaux et de corruption dans leurs chaînes d'approvisionnement.

La loi PACTE de 2019 marque un tournant. Elle intègre dans le Code civil l'obligation pour toutes les entreprises françaises de considérer les enjeux environnementaux et sociaux dans leur gestion.

Les évolutions européennes

La directive européenne CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) renforce considérablement les obligations de reporting extra-financier. Elle étend le périmètre des entreprises concernées et harmonise les standards de reporting au niveau européen.

Les grandes entreprises doivent désormais publier une Déclaration de performance extra-financière (DPEF), document détaillé sur leurs impacts ESG.

Agences de notation et évaluation

Des agences spécialisées comme Vigeo Eiris, OEKOM ou RobecoSAM évaluent la performance RSE des entreprises. Leurs notations influencent les décisions d'investissement et orientent les flux financiers vers les acteurs les plus responsables.

Ce cadre normatif et réglementaire continue d'évoluer. Il pousse les entreprises vers plus de transparence et d'engagement concret dans leur démarche RSE.

Pourtant, malgré cet encadrement de plus en plus structuré, la mise en œuvre de la RSE sur le terrain soulève de nombreuses questions et révèle des contradictions qui méritent d’être examinées de près.

La RSE en entreprise n'est pas un long fleuve tranquille. Malgré les bonnes intentions, plusieurs obstacles freinent sa mise en œuvre efficace.

Le premier défi ? L'évaluation des impacts. Mesurer concrètement l'effet de ses actions RSE demande du temps, des outils spécialisés et des données sectorielles précises. Beaucoup d'entreprises peinent à concilier cette évaluation à long terme avec la pression des résultats immédiats.

L'adoption inégale des cadres de référence complique aussi la donne. Toutes les entreprises n'utilisent pas les mêmes normes (GRI, ISO 26000...). Résultat : comparer les performances RSE devient un vrai casse-tête.

Le greenwashing représente un risque majeur. En France, l'ARPP peut sanctionner les entreprises qui communiquent de façon trompeuse sur leurs engagements environnementaux.

Côté organisation, intégrer les données RSE dans une stratégie globale reste complexe. Le reporting RSE, pourtant essentiel pour la confiance des parties prenantes, demande des ressources importantes.

Heureusement, quand la gouvernance intègre vraiment la RSE, elle favorise une meilleure prise de décision et une gestion des risques plus efficace. Les critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) deviennent alors de vrais outils d'évaluation des performances.

pour ne louper aucune de nos actus